1985年新日铁在宝钢烧毁3吨图纸, 知耻而后勇40年后宝钢反攻日本

钢铁工业是一个国家工业实力的重要支柱,尤其在近代史上,大国的兴衰往往与钢铁、煤炭等基础产业的强弱息息相关。1949年新中国成立时,钢铁产量仅15.8万吨,连当时美国产量的千分之二都不到,可见底子有多薄。

到了70年代初,产量好不容易突破1000万吨,但大多是质量较低的粗钢,在国际市场上完全没有竞争力。那时候,中国想改变钢铁工业的落后面貌,却受限于技术落后、设备老旧,再加上西方国家的长期封锁,真是想干点大事都使不上劲。

宝钢的起点:新日铁的技术输入与图纸焚毁

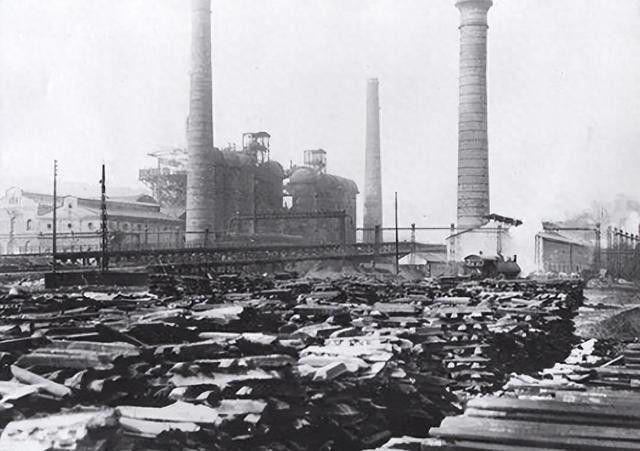

宝钢项目于1978年12月23日正式开工,历时7年,到1985年9月15日第一座高炉点火投产。这期间,新日铁几乎包揽了宝钢一期工程的设备供应和技术指导。

他们提供的连铸技术和先进轧机,让宝钢一上来就能生产高质量的板材和卷材,直接瞄准了汽车、家电这些高附加值行业的需求。为了学习这些技术,中国派了1000多名技术人员去日本培训,但实际效果却很有限,因为新日铁对核心技术严防死守。

在宝钢建设现场,日本工程师负责所有设备的安装和调试,中国工人只能干些外围的活,连靠近核心区域都不行。技术资料全是用纸质蓝图保存的,总共3吨重,堆满了资料室。这些蓝图是用晒图法制成的,上面记录了设备的设计和操作细节,对中国工程师来说是理解和维护设备的命根子。

然而,1985年项目完工后,新日铁却以合同条款为由,拒绝把这些资料留给中方。那年秋天,新日铁团队开始撤离。他们把3吨蓝图搬到厂区空地,直接点火烧毁。蓝色硫酸纸在火中烧得卷曲变形,最后化成灰烬散去。

这件事让在场的中国工人和技术人员既愤怒又无奈,当时的条件和技术水平让他们完全没办法阻止。这种技术封锁被很多人看作是赤裸裸的霸凌,也成了中国钢铁行业心里的一根刺。

新日铁为什么要这么做?一方面,他们想保持技术优势,不让中国彻底掌握核心工艺;另一方面,这也是三井财团的长远算计。通过宝钢这个窗口,他们不仅赚了设备供应的钱,还打开了中国市场的大门,为后来几十年源源不断地提供设备和服务埋下了伏笔。

从依赖到觉醒:宝钢的艰难起步

图纸被烧后,宝钢的工程师们并没有被打倒。他们只能靠自己,通过观察设备运行、拆解部件、反复试验,一点一点摸索技术。刚开始,麻烦不少。新日铁的设备虽然先进,但对中国本地的铁矿石并不适应。国内铁矿石杂质多、品位低,喂进那些精密设备后老是出问题。后来没办法,只能从国外进口优质铁矿石,生产才慢慢上了正轨。

这时候,三井财团又看准了中国钢铁行业的另一个软肋——原材料。他们通过各种渠道投资,控制了全球近一半的铁矿资源,尤其是在巴西和澳大利亚这两个铁矿石出口大国,开采权的2/3以上都落到了日本财团手里。

中国当时刚迈进国际市场,对这块完全没经验,等经济起飞、钢铁需求暴涨时,才发现铁矿石价格已经被炒起来了。2002年从巴西进口一吨铁矿石才16美元,到2008年涨到80美元,2021年更是飙到131.4美元。钢铁产量虽然上去了,但利润却被原材料成本吃得干干净净。

新日铁和三井财团的算盘打得精。他们不仅卖设备赚了第一桶金,还通过铁矿石把中国钢企的利润榨了个遍。更过分的是,他们还通过贷款援助渗透进来,用中国的钱养肥了自己。这种“用我们的骨头熬我们的油”的做法,让人越想越不是滋味。

但1985年的那把火,也彻底点醒了中国钢铁人。宝钢从那时起下定决心,不能一直靠别人,必须自己站起来。他们开始加大研发投入,从零开始攻关技术。工程师们没日没夜地钻研,靠着逆向工程和实践经验,硬是把连铸、轧制这些关键技术啃了下来。

自力更生的转折:宝钢的崛起之路

宝钢的成长不是一蹴而就的。1991年和2000年,二期、三期工程相继完成,产能大幅提升。到1998年,宝钢集团通过合并上海其他钢企,一跃成为中国最大的钢铁生产商,年产钢量接近2000万吨。这还不算完,他们把目光瞄准了高端钢材市场,开始研发汽车、能源、建筑行业需要的高附加值产品。

在电工钢领域,宝钢后来居上,成了新能源汽车电机用材的头号供应商,全球市场占了30%,国内更是高达60%。超高强度汽车钢、耐腐蚀管道钢这些产品,不仅打破了国外垄断,还让中国钢企在国际市场上有了话语权。技术上的突破,也带来了国际认可。宝钢的节能技术和高效设备在巴黎国际发明展上拿过金银铜奖,证明了自己的实力。

与此同时,中国钢企开始意识到原材料的重要性。国企纷纷走出国门,投资海外矿山,比如几内亚的西芒杜项目,预计2025年投产。虽然规模还比不上日本财团,但至少不再是完全被动的局面。通过多元化供应,铁矿石价格波动的风险也降了下来。

到今天,中国钢铁工业的主力设备90%都实现了国产化,包括高端大功率变频器这种核心部件。从设计到建设千万吨级钢厂,全流程都能自己搞定。这种从无到有的转变,靠的就是几十年的积累和无数人的努力。

反攻日本:宝钢的全球突围

40年后的今天,宝钢已经不是当年那个只能仰望别人的小弟了。它不仅在国内站稳了脚跟,还开始向国际市场扩张。2023年,宝钢的钢材出口量预计超过500万吨,计划到2028年达到1000万吨,覆盖东南亚、欧洲、美洲等地。通过“一带一路”倡议,宝钢还为沿线国家的基础设施建设提供了大量钢材,影响力越来越大。

最让人解气的,是宝钢直接杀进了日本市场,和新日铁正面硬刚。凭借技术上的进步和价格优势,宝钢的高端钢材开始抢占新日铁的地盘。新日铁急了,曾经以专利侵权为由起诉宝钢,想把对手挡在门外,结果到现在也没打赢官司。这说明宝钢的技术已经硬到让人没法轻易撼动。

不止宝钢,其他中国钢企也有了反击的底气。比如太钢研发出笔尖钢后,日本供应商立马把价格降了1/4,明显是被逼得没办法。还有一些超级钢材,中国直接立法禁止出口,反过来卡住了别人的脖子。这种从被压制到反超的转变,真的是几代人奋斗的结果。

回过头看,1985年新日铁烧毁3吨图纸的那一刻,是中国钢铁工业的一个低谷。那时候,我们缺技术、缺设备,连最基本的资料都保不住。但正是这种屈辱,逼着宝钢走上了自力更生的路。从逆向工程到自主研发,从依赖进口到全球竞争,40年的时间,宝钢不仅追上了世界先进水平,还在某些领域成了领跑者。

宝钢的崛起,不只是一个企业的故事,更是整个中国工业从弱到强的缩影。它证明了一件事:只要有决心、有耐心,再大的差距也能填平。今天,宝钢和新日铁的竞争,已经不是简单的技术较量,而是国家实力的一次博弈。

这40年的路不好走,但走得值。宝钢用事实告诉大家,技术可以封锁,设备可以不给,但中国人自己的志气和能力,是谁也拿不走的。从1985年的那场大火,到如今的全球舞台,宝钢的每一步都踩得实实在在。未来会怎么样,谁也不知道,但至少现在,我们有底气说一句:中国人能行。